頭痛看什麼科?這是很多人的疑問,但你知道頭痛與肩頸痠痛、肩頸筋膜炎都可能是肩頸引起的問題嗎?肌肉拉傷、肌腱發炎、手腕痛一般找復健科,但同時出現頭痛、眩暈、麻痺、失眠,就讓人搞不清楚。

肩頸痠痛症狀有很多,從單純的肌肉痠痛、僵硬、紅腫外,也有可能伴隨一些症狀,例如:頭痛、眼窩痛、眩暈、麻痺、失眠,甚至是發燒,或劇痛、呼吸困難、行動偏斜等緊急狀態,因此不同情況應找不同科別。

頭痛看什麼科?

有研究對大台北地區 3,377 人的訪查,結果發現偏頭痛患者求醫順序是家醫(29%),一般科(17%)、耳鼻喉科(14%),接著才是看神經內科(12%),而約有 46% 的患者 1 年內都不曾看過醫師。這符合一般人經驗判斷:家醫科與一般科作為初診能幫助患者專業判斷;耳鼻喉科能解決感冒、呼吸道引起的問題;若頭痛發作嚴重且頻繁,患者通常難以忍受而求診神經內科。

頭痛分「原發性頭痛」、「次發性頭痛」兩類,9 成以上的頭痛為原發性頭痛,其中最常見「偏頭痛」,台灣盛行率 9.1%,也就是約有 200 萬人受偏頭痛之苦。一半人未曾求診。

不過頭痛也可能是肩頸問題引起,醫學上稱「頸因性頭痛」。這是因為脖子引起的頭痛,特徵有:通常單邊頭痛比較嚴重,頸部僵硬活動度下降,脖子活動或特定姿勢會誘發疼痛,經常合併肩部、頸部、後枕部的激痛點。

因此如果先有肩頸痠痛,且有脖子緊緊的情況,發生頭痛、後頸痛、肩頸問題,可能就是頸因性頭痛問題。頸因性頭痛必須解決頸部問題,才能真正治療。

有哪些症狀就該去看醫生?

一般的脖子痠痛大多數情況下,可以透過休息、適當的伸展、熱敷或冷敷等方法進行自我照護,大約在一周就會逐漸好轉,若一周內症狀仍舊嚴重,就應該就醫。有些情況下,脖子酸痛可能是嚴重問題的症狀之一,脖子酸痛持續數天或數週,產生難以忍受的嚴重疼痛感,或是延伸到右肩膀酸痛、右手臂酸痛、左肩胛骨疼痛、左肩胛骨痛看哪科?這些都建議去骨科或復健科醫生了解狀況與治療。

如果有脖子痠痛,且伴隨以下幾種情況應該尋求進一步專業醫療:

- 胸口、頸部劇烈疼痛,或伴有頭暈、半邊麻木等症狀(急診)。

- 意外事故發生後出現頸痛症狀(骨科)。

- 無法將下巴觸碰到胸口(復健科、骨科)。

- 膀胱或腸道失控(家醫科、神經內科)。

- 頭痛並伴隨噁心、嘔吐、頭暈或畏光(神經內科)。

- 無論您是休息還是運動,疼痛都保持不變(神經內科、疼痛科)。

- 不明原因的體重減輕、發燒或發冷(家醫科)。

- 神經症狀、麻痺或手臂或手指移動困難(神經內科)。

- 持續刺痛、腿部無力以及行走時難以保持平衡(神經內科)。

肩頸痠痛症狀有很多,從單純的肌肉痠痛、僵硬、紅腫外,也有可能伴隨一些症狀,例如:頭痛、眼窩痛、眩暈、麻痺、失眠,甚至是發燒,或劇痛、呼吸困難、行動偏斜等緊急狀態,因此不同情況應找不同科別。以下就幾種常見症狀介紹不同科別說明。

肩頸痠痛看哪一科?

如果單純肩頸痠痛,沒有特殊的發燒、劇痛、呼吸問題等,一般可以考慮復健科、骨科、神經內外科與疼痛科。如果可以清楚問題來自肌肉軟組織,沒有神經症狀,例如:肌肉拉傷、肌腱發炎、手腕痛等,那麼找復健科能夠得到完整的治療。

以下提供建議就診科別,若仍不確定要掛哪一科,也可先掛家醫科請醫師進行評估:

復健科:一般肌肉疼痛、軟組織疼痛

絕大部分的脖子酸痛都是因為長期姿勢不良造成的肌肉與軟組織問題,因此選復健科就醫基本上不會有什麼問題。治療時,有時搭配藥物,例如止痛藥、肌肉鬆弛劑以緩解疼痛,再用超音波等影像檢查找到問題所在,並以非侵入性的治療,如熱敷、牽引等來改善痠痛和僵硬,或是將移位的骨頭拉回原本的位置,但無法處理骨頭實質上的病變。

不過這種復健通常需要很長一段時間,難免讓人覺得「好像沒什麼用處」。不過頸椎會造成疼痛,大部分是因為長時間姿勢不良造成的,要讓發炎或沾黏等症狀完全消失,也需要一段時間。

復健科比較特別的是,可以跟醫師或物理治療師多請教「日常保養頸椎」的方法,在衛教上更為仔細。其他骨科或神經科的醫師門診有時大排長龍,很難有充裕的時間可以仔細了解問題的來龍去脈。

骨科:外傷、外力等意外優先確認骨骼

骨科顧名思義與頸椎等骨骼問題治療相關。若有受過外力撞擊或外傷(例如:車禍、跌倒撞到等),頸椎可能有骨裂或骨折等,或醫師懷疑有骨病變的跡象,則可轉赴骨科檢查。

骨科分類在「外科」,基本上是用 X 光等影像檢查,確認骨骼是否有明顯病變、外傷,判斷是否施加手術介入、或是血小板、細胞注射(如PRP注射)進行治療。

但手術也有風險,如果醫師判斷骨頭沒有明顯的病變、外傷,或是嚴重錯位,還可以慢慢恢復,或評估手術效益不大,疼痛的問題可能無法解決,不一定會建議做手術。

神經內/外科:有麻木、無力等神經症狀

神經內科屬於內科,與復健科的處理方式較接近,差別在於神經科可以處理神經病變、壓迫問題,有些疼痛可能是來自神經太過敏感造成,並非頸椎真的錯位、姿勢不良。此外如果神經壓迫到自主神經,引起的自律神經問題,通常是需要神經內科介入處理。

神經科醫師藥物除了止痛消炎藥外,還有一些神經安定劑,也可以改善日常生活方式,少吃一些讓神經興奮的食物。

相較之下,神經外科屬外科,跟骨科概念較相近。如果神經受損、沾黏、斷裂,或是已經嚴重被周邊組織壓迫到發炎腫大,也可以透過外科手術,修復破損的神經,或是移開周邊組織,減輕疼痛;同時也避免神經長期壓迫,最後導致癱瘓。

疼痛科:疼痛未好轉,暫時找不出原因

疼痛科是屬於「次專科」,也就是前述的骨科、復健科、神經科等醫師,再去修專業的課程,取得「疼痛科」的資格,所以對於疼痛的掌握通常是最全面的。不過也有一些醫院的疼痛科置於麻醉科下,尤其專治癌症等重大疼痛科別的醫師,可能多會花費更多時間考慮處治疼痛的手段。

疼痛科專長診治各種急慢性疼痛,尤其是找不出原因的疼痛,或是一直治不好的疼痛,其實就是疼痛科的範疇。頸椎的疼痛,可能是姿勢不良,或神經病變,甚至有可能是骨頭受傷的後遺症或其他轉移痛、自律神經症狀,疼痛科可以做全面的檢查、問診,幫患者找到最需要、最適合的治療。

如果去查詢台灣醫院中的疼痛中心,其實多是很多專科醫師的集合,借由疼痛門診作多科別綜合性的診斷,找出對治疼痛的方法與手段,因此會找到疼痛科或者說台灣設置疼痛門診的醫院或診所少於骨科、復健科、神經內外科等。

簡而言之,復健科擅長的是各類軟組織如肌肉、肌腱、筋膜、韌帶、滑囊、軟骨等引起的疼痛。骨科擅長的是骨骼相關疾病引起的疼痛。神經內外科則是專精神經相關疾病引起的疼痛,疼痛科則是內外科疾病引起的疼痛為主。

一般頸部痠痛多半先考慮的還是復健科與骨科,但這兩者差別在哪呢?

骨科與復健科的差別

頸部痠痛該找骨科還是復健科?其實痠痛、肌肉無力或是關節腫脹,不管是掛復健科或是骨科,都可以得到治療,才會常讓病患分不清楚這2科的差別,甚至有誤解。

規模大醫院中,骨科和復健科「涇渭分明」,骨科還會進一步細分主治脊椎、肩關節、髖關節、膝或踝關節……;復健科也有分科,有些主治下背疼痛、髖膝關節,或是主治五十肩、手關節、中風復健……。

如果要很二分法的方式去區別骨科與復健科的差異,最大的差異是骨科著重處理以骨頭為核心的各類議題,骨折、關節置換與骨腫瘤等,在骨科看診,最常見的工具就是「X光機」,因為透過X光檢查可以清楚的看到骨頭的狀態是否完好。

反觀復健科,同樣是處理人的活動問題,議題更著重在「骨頭以外的其他議題」,舉凡肌肉、肌腱韌帶、神經等,因此最典型的工具,是可以看到肌肉型態的「超音波」。因此,復健科和骨科差別在於:是否動刀治療。

頸椎手術應該找骨科還是神經外科

從實務上來看,頸椎常出現問題的部位為第五至第六節,引起頸椎椎間盤病變因素包含退化、外傷、骨折腫大等,最常見的是因年齡老化引起的退化性疾病為主,臨床約占九成。以台大骨科的頸椎患者來看,多為退化性關節炎。

對於頸椎病而言,牽涉到脊椎手術都不是小事,因此需要找骨科或是神經外科中專注於脊椎手術的分科。若專科醫師診斷病患的頸部痠痛症狀不必開刀治療,只需要透過中長期肌肉、筋骨舒緩,多會把病患轉介到復健科,請復健科安排復健療程。

頸椎病雖然常見,尤其中老年人幾乎都有,只是嚴重程度不同。相較於膝關節和髖關節置換手術,頸椎一旦需要手術,就屬於脊椎手術的領域,「牽一髮而動全身」。但脊椎手術發展至今,其實已經有一定安全度,但到底應該在骨科還是神經外科接受手術治療呢?

如果需要手術,頸部椎間盤病變手術分為脊椎融合術與椎間盤切除術,台灣近幾年都在 1萬 3000 餘件左右,多前往醫學中心骨科中的脊椎骨科或是神經外科處理,至於是哪種科別,是依照醫院開設分科而定。

以目前台灣現況而言,骨科與神經外科都能執行骨刺、或椎間盤減壓等手術,不過如果進一步分析差別,神經外科和骨科醫師最主要的區別,在於能執行的脊椎手術不限於改善骨刺壓迫或脊椎不穩定症狀,亦能處理脊髓囊內的神經腫瘤。

開刀的目的有 2 個,一是「減壓」,讓脊椎神經解除被壓迫狀態;二是「維持穩定度」,若脊椎不穩定需要強化,甚至要做融合、固定。以健保來看,申請的手術點數分別是:融合手術、椎間盤切除術、減壓術三項。

實務上到哪科,可以由經驗判斷

如果跌倒、撞傷、車禍意外等帶來的急性痠痛,可以先到骨科,排除骨骼是否有問題,再作進一步治療。一般若x光機確認骨骼沒有問題,醫師會依照病患主訴,開立止痛、消炎藥物。透過藥物與休息,一周內通常可以好轉。

如果痠痛問題並沒有任何外力可能性,有持續、陣發痠痛或疼痛,可以先到復健專科,醫師可以透過超音波檢查肌肉損傷狀態,再作進一步治療。復健科醫師可藉由肌肉骨骼超音波診斷出四肢骨骼肌肉方面的疾患,例如肌腱炎或肌肉之撕裂傷與斷裂傷等。其它像滑囊炎與軟組織積血或積水等病灶,也可以利用肌肉骨骼超音波診斷出來。

如果痠痛伴隨麻木、運作卡卡、頸部與遠端手部都有症狀,同時有失眠、睡眠障礙、暈眩、頭痛等多發症狀,可以找神經內科就診,確認是否有神經壓迫問題。

如果頭痛、脖子肩膀酸痛、肌肉痛、腰酸背痛等實在不知道要找哪科,這三科醫師都能就診,聽取意見後,再確認是否需要轉診。由於台灣診所中,骨科、復健科較神經科多,為了就診方便,可以考慮先找附近的診所就醫。

相關閱讀:腰痛看什麼科?坐骨神經痛、左右後腰痛、突然上背痛看什麼科與就醫前準備

最後有三個常見問題作進一步說明,一是哪些醫院有疼痛科?二是復健科有徒手治療嗎?健保是否給付?三是枕頭真的會影響脖子痠痛嗎?

哪些醫院有疼痛科?

疼痛科是屬於較新的醫療科別,通常在醫學中心才有開設疼痛中心,多數是由各種科別醫師組成的疼痛診斷與治療,少數診所也有醫師有疼痛專科。詳情可以在台灣疼痛醫學會中找到相關資料。

復健科有徒手治療嗎?健保是否給付?

復健科是否有徒手治療,每一家均不相同,不過因為健保給付的徒手治療費用低,因此絕大部分復健科都不開設這項治療,而是與其他物理治療所合作。

徒手治療主要是用來改善關節錯位、軟組織沾黏問題,另外也可以幫助提升治療效率,或是改善難治的長期疼痛。這種新興治療方式主要是提高治療效率,改變以往復健電療、熱敷、牽引效果較緩慢的印象。

一般來說,要進行徒手治療可以有兩個途徑,一個是在醫院復健科、復健科診所,另一個則是在物理治療所。但不論是何者,都是由物理治療師執行。不過要特別注意的是,目前物理治療師所執行的治療,都需要先取得醫師診斷,才能進行。主要是需先經醫師診斷排除其他

感染、神經系統疾病或腫瘤等可能,避免延誤疾病救治。

徒手治療目前屬於健保給付,但是部分給付的項目,並非所有適應症都會採取徒手治療,並且病患需要負擔部分費用,也不是所有復健診所都有這項治療方式。另外,如果是完全自費的徒手治療,每次費用多在800~3000元之間不等。此外一般坊間物理治療所因為非健保單位,因此是完全自費的徒手治療。

右肩膀酸痛看哪科?右手臂酸痛看哪科?左肩胛骨痛看哪一科?

肩膀疼痛常見多是肩膀的骨骼、肌肉系統問題,例如:旋轉肌、肩盂肱骨關節疾病、肩鎖關節疾病、感染、脫臼及骨折等。少數是頸部疼痛,心肌梗塞、狹心症等心臟疾病或由橫膈痛轉移來的肩痛。較少見的還有身體潛在其他系統問題所造成肩膀的疼痛,如風濕性多發性肌痛症或是腫瘤所產生的轉移痛。

轉移痛與肌肉疼痛,壓一壓就能區分。若是肌肉痛,特性是有「壓痛點」,也就是按壓時會感覺疼痛加劇,放開後會稍微緩解;常見的壓痛點會在上斜方肌、枕骨下緣、肩胛骨內側(中斜方肌)、肩胛骨下角(下斜方肌)。

右肩胛骨疼痛、左肩胛骨疼痛原因其實類似。但可能有內臟的轉移痛造成身體肌肉骨骼疼痛,例如:盲腸炎痛在右下腹,但許多人會轉移到上腹部或肚臍周圍;心絞痛有可能傳到左手臂;肝臟、膽囊也會轉移到右肩或背部,不過除了闌尾、心臟的轉移痛比較明顯、比較緊急。

這些疼痛確診需要進一步透過生化抽血檢查、超音波檢查等,因此也可找內科排除機能上的問題,若無異常,再進一步可找復健科、骨科、神經科、家醫科或中醫傷科皆可提供專業的醫療診斷。

肩頸筋膜炎看哪一科?

通常一般會至骨科、復健科、疼痛科或中醫等等尋求幫助,而醫師也多採用藥物或物理治療來醫治肌筋膜疼痛症候群,但往往只能壓抑疼痛症狀,尤其當患部循環不良需要高劑量藥物才能止痛時,若是止痛藥效果不佳,即會使用三環抗憂鬱劑來壓抑疼痛,但這又會衍生頭暈昏沉等副作用,整體來說治標而非治本。

突然上背痛看什麼科?睡覺起來上背痛怎麼辦?睡覺背痛看哪科?

頸因性頭痛看哪科?

如果單純發生在頭部,一般先找神經內科排除內科問題。若經醫生排除非屬內科問題,而頭痛依然經常發作,建議轉診復健科進一步瞭解是否為脊椎結構問題所引起。在X光檢查中,不一定會發現頸椎結構有明顯問題,但可透過超音波等影像學檢查確認是否有肌肉、軟組織上的問題。

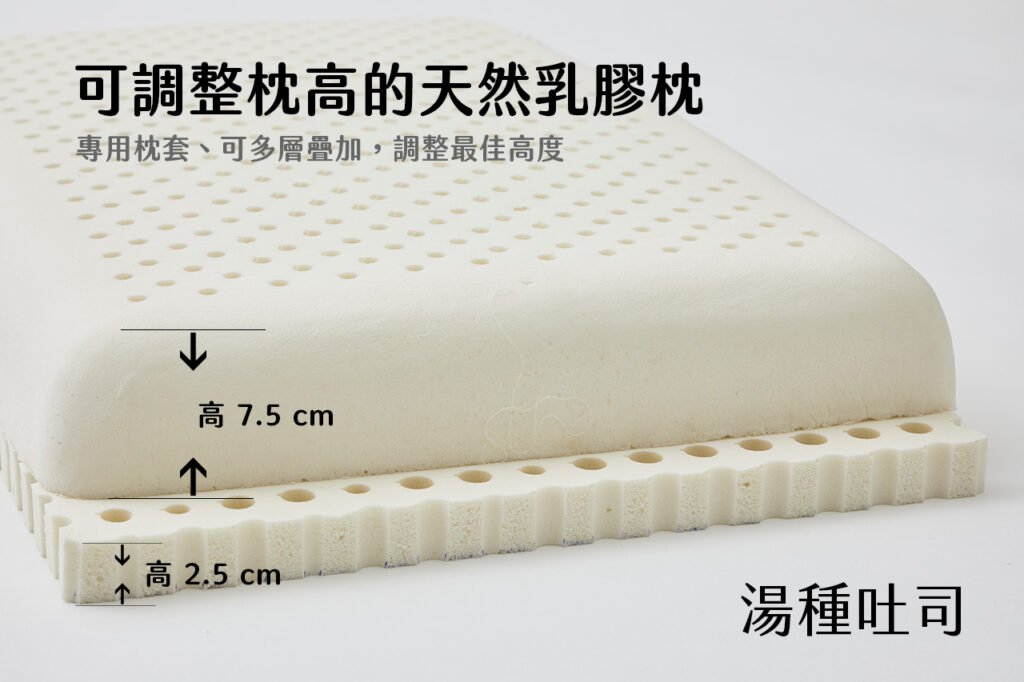

枕頭真的會影響脖子痠痛嗎?

枕頭會影響脖子痠痛,尤其是枕頭高度過高的情況下,對頸背肌肉、頸椎角度都是傷害,研究證實,枕頭高度對於頸椎動脈剝離有很高的風險,因此請注意枕頭與床電的配合。如果偏好柔軟床墊的朋友,更應該注意枕頭,因為軟床墊會讓身體更下沉,在枕頭不變的情況下,會讓頸椎角度彎曲變大,因此就要調整枕頭軟硬度或是高度。

此外枕頭材質如果睡了一段時間會壓縮扁平,也應該及早更換或調整。例如棉花或羽毛枕,需要拍蓬鬆或彈鬆等。記憶枕也要注意材質,如果不能恢復原狀,就應該要棄換。

以班尼斯暢銷的天然乳膠枕為例,以亞洲人頭部 4.5~6.5公斤為常態模型,壓深 5~6公分作設計(原高10~13公分,頭部重量自然下壓枕頭後,穩定支撐的高度),這能讓頸部得到最佳的支撐度。

此外為了提供頸深非常態的需要,提供低枕與墊高片,提供7、9.5、12、14.5公分的多種高度選擇,消費者可以到門市依照需要選購。